|

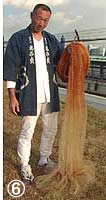

このページを『講座』としましたが、打ち方はどうかと問われて腕組みしてしまうのは、どうやら資料本も同じ。『すこぶる単純で魚を捕るのに上からかぶせるだけのものだから説明の余地がない』と見て習えと言ってしまっています。実際、コマ取り写真をもとに説明しようと思っても、断片的な文言しか浮かびません。ですから参考にしたい人は穴があくほど写真を見、格好を覚え、実際に打ってちゃんと広がるか、試してみるほかありません。興味のある方は練習会にぜひ参加してみて下さい。大歓迎です。 |

| ■手綱と網を輪にして持つ

|

|

|

|

|

|

| ■背丈に合わせ高さを調整

| |||||

|

| ||||

| ■網をぴんと張ってひじにのせる

|

|

|

| ■網が広がる口をつくる

| ||

| ||

| 上の一連のアクションも細川流の特徴がよく出ています。 (13)での右手は網口の中に入っています。再々岩の引っかかりがないか見るため、手の甲で網を払います。(14)払って開いた状態で着地させます。このとき網口の岩1つを右手親指・人差し指の間ですくっておきます。 |

(15)(16)岩10個程度の網配分でそれぞれ4つの指間に挟み込んでゆきます。ここが重要です。写真をよく見て下さい。指は決して伸ばさず、熊手状に折り曲げ、網を鋏み込んでゆくのです。各指が網目の外側に突き出た状態には決してしない。次の『投げ』で網を破らない、引っかかりなくスムーズに飛ばす、その工夫です。 | |

| ■まとめ〜網配分は、A=左ひじ:岩10−15個 B=右手:岩40個 C=左手こしらえ:残り130個

|

|

|

| 投網は必ず左に振り込んで、右に投げ出すのが鉄則です。左利きの人でも左に打つことはありません。振りは網打ちのもっとも難しいところ。投げ出される網に反動をつけて『海面をつかむがごとく』まるく網を広げ、投入するわけです。 |

| ■前に振り出し、テイクバックのきっかけをつくる

|

|

|

| ■気合い、呼吸、腰の回転で投げ出す

| ||

| ||

| (3)で飛びの力をため込む。『ぶん投げる』のでなく、岩の重みを利用して『岩に力を込める』というイメージが大事です。あとは遠心力で飛んでゆきます。 さて、網のこしらえ、揃いが悪いと網がねじれて広がりません。これを『ちゃんちゃん坊主』と言ったりします。投網は要するに腕力ではなく、気合いで打ちます。呼吸もろとも網を投げるわけです。 再々、網を振るときに力を入れてしまうと、素直に |

網が出ず、まるく広がりません。振り込みはあくまで柔らかく 岩の重みを利用、遠心力。これが合致したとき、(5)のように決まります。また基本的なことですが、野球のバッティングやゴルフのスウイング同様、あくまで腰のなめらかな回転が大事。体の軸をぐらぐらさせないのもポイント。こうして投げた網は美しい円を描きながら水面に広がり、水中の魚をしっかりキャッチします。 | |

■魚が入ればアタリがある! |

| 打ってタナをとらえたと察したら、徐々に手綱をたぐりながら網に魚が入ったかどうか聞き耳を立てます。網打ちにとってもっとも面白い一瞬です。あらゆる魚釣りと同様、魚が掛かればアタリがあるように、網に魚が入っていれば当然アタリがあります。習熟すれば魚信により魚種がわかります。このとき、魚(スズキ、ボラなど大型魚種)によって素早く手綱をゆるめないとバレてしまいます。絞めつつ、緩めつつ、注意深く網を寄せます。 |

| ■100回よりも1000回打つ! |

| 再々、投網の一連の動作を文字にして説明するのはきわめて困難です。動きの機微がなかなか伝わらないからです。とにかく本気で投網を習う気があるなら写真をじっくり見て下さい。それよりも名人・先達について習い、実際に投げてみることが肝要です。それも数が多ければ多いほどよい。100回網を打った人よりは1000回、1万回打った人の方がより上達する。打って、打って、打って、打ちまくってこそ投網の真実がわかるというものです。習うより慣れろ。わざの世界は自分の体で会得するしかないのです。 なお、当会では月1回投網練習会を開催、参加者募集。ギャラリーも大歓迎! 入会案内をご覧下さい。 |

| ■江戸前でなお獲れる網打ち魚類 |

| 現役の網打ち漁師は全東京区で数名となりましたが、それでもなお健在というのは、人によっては漁が成り立つからです。メインは夏場のスズキ漁です。舵子と打ち子の親子3人でもっとも稼ぎ出す某は、ひと夏1千ン?百万円! 内湾ものスズキの最高値1400円/kg……! では、何がダメになったのか。その他の『地べたの魚類』です。個体数の激減から、打っても水揚げするほど獲れないというのが網打ち漁の2003年現在です。 ■回遊魚のスズキ以外、わずかに獲れる魚(赤で記した魚は、大漁のときだけ水揚げします!) 【2003年現在】 河川・河口でイナ、ボラ、メナダ、コイ、ハゼ、マルタ、天然ウナギ(最近5年、姿を多数見ます!)。 海面で沖ボラ、セイゴ、フッコ、スズキ、シンコ、コハダ、ウミタナゴ、カタクチイワシ、ハゼ、クロダイ、アイナメ、キス、イシガレイ、マコガレイ、カサゴ、クロメバル、ソイ類、シバエビ、本ワタリガニ、台湾ガザミ。 |

|

■ご注意……河川、海面では任意に打てない?! |

| ご参考までに申し上げます。 投網は、陸(おか)で練習するのに制約などはありません。でも、投網は言うまでもなく『漁業のための漁具』です。水面で網打ちする場合は自治体の漁業調整規則等、法令の規制があります。この国のほとんどの水面には漁業権があり、漁業者とそれに付随する特定の人しか漁労(網打ち)はできないことになっています。 われわれの東京海区は、とおに規則として『自由漁業』になりました。それでも投網は漁業者だけ。また各河川ではなお漁業権があり、地区の漁業協同組合(漁協)が管理しています。そうしたエリアでは釣りをする場合でも入漁料の設定があります。 |